定員80名

循環型社会における生活のあり方を探究し、衣・食・住・ビジネス・情報環境に関する専門知識や技術を有する人材の育成を行っています。

POINT01

POINT02

POINT03

住宅やビルの設計・工事監理の仕事に必要な国家資格。建築設計事務所、住宅メーカーなどでの活躍が期待されます。

食品の開発製造、流通、販売、外食などの食品産業をはじめ、食の幅広い分野で活躍します。

中学校や高等学校で家庭科教員として採用されるために必要な免許状です。取得には教育実習等を行う必要があります。

情報処理士よりもさらに高度な情報処理能力が求められる資格で、特に情報関連企業で重要視されています。

ファッションの商品企画から販売、消費者対応、流通まで幅広い分野で活躍します。

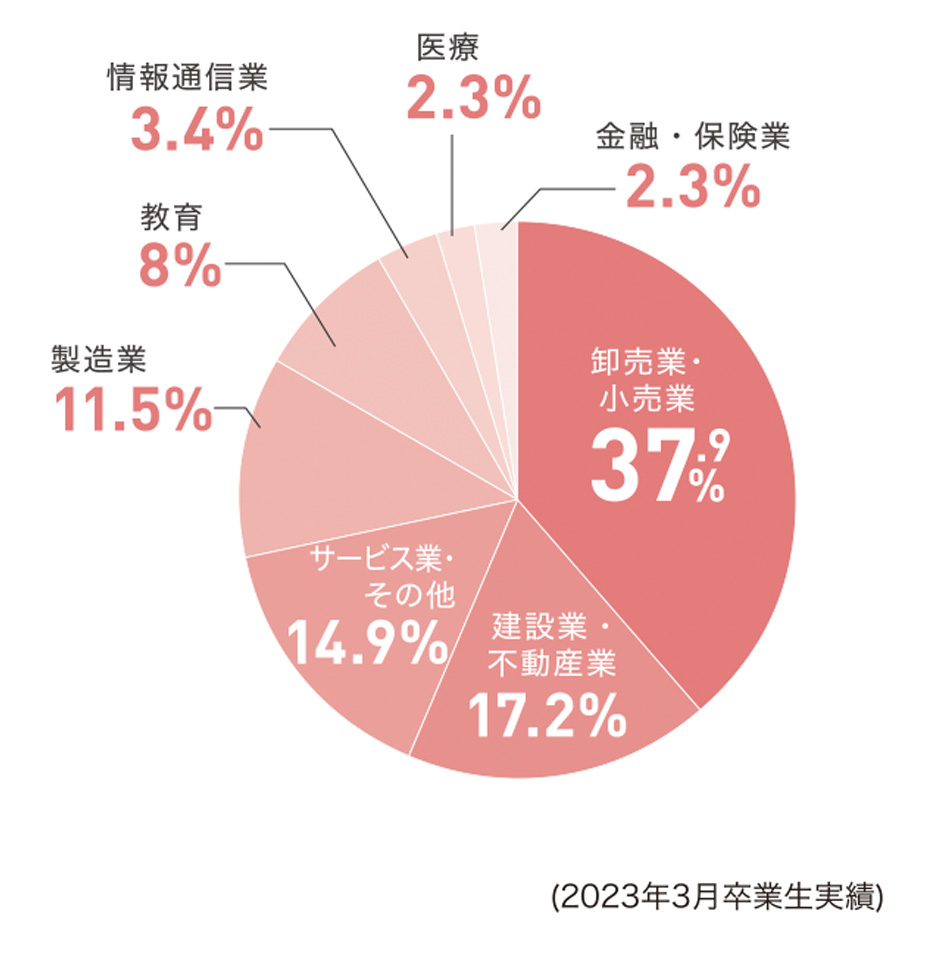

主な就職先(過去3年間/2021年~2023年卒業生)

〈建設・不動産〉

阿部建設(株)/(株)一条工務店/(株)鍛冶田工務店/サンヨーリフォーム(株)/シンセイ建設(株)/セキスイファミエス東海(株)/大東建託(株)/(株)タカオエステート/(株)東栄住宅/ニッカホーム(株)/日本国土開発(株)/日本土建(株)/(株)ミニミニ/(株)山越/(株)ユニホー/(株)ワールドコントラクション ほか

〈金融・保険〉

碧海信用金庫 ほか

〈製造〉

(株)産機/カネ美食品(株)/九重味淋(株) ほか

〈商社・卸小売〉

三菱電機(株)/(株)大塚屋/(株) NHC/ (株) LIXIL/(株)スギ薬局/(株) TSI /(株)東京インテリア家具/(株)ホンダカーズ愛知/(株)ワールドストアパートナーズ

ほか

〈学校・教育・公務〉

愛知県教育委員会(中学校)/ (株) ABC Cooking Studio/ 名古屋市教育委員会/三重県教育委員会(高校) ほか

〈官公庁〉

防衛省自衛隊/名古屋市役所

〈サービス・その他一般企業など〉

JAあいち知多/(株)アクセル/(株)アダムス医療/(株) LSB/スガキコシステムズ(株)/(株) TO/スターバックスコーヒージャパン(株)/(株)トヨタレンタリース愛知/メーキュー(株) ほか

住 Interior

私たちを取り巻く環境として最も身近な「住居」を中心とした生活空間について学びます。

安全かつ快適な空間を生活者の視点に立って作り出す力と、その内容を他者へ伝えるための表現力を身につけることをめざしています。工学系の建築学科等を卒業した場合と同等の一級・二級・木造建築士受験資格の取得が可能です。将来は住宅や店舗の企画・設計において活躍できる力が身につきます。

好きを学ぶ充実感を知った大学生活。

次は、好きを仕事に生かしたい。

子どもの頃に自宅が建て替わった経験から、インテリアや住宅について興味を持つようになりました。住分野を専門的に学びたいのと同時に、衣食住・情報を広く学ぶことで手に職を付けられると思い、入学しました。多分野を隅々まで学ぶなかで、建築についてより深く興味を持つようになり、今は住分野を中心に履修しています。「住宅デザイン演習」で戸建てや集合住宅の設計に取り組んだ授業は、ゼロから作り上げる過程がとても楽しくてやりがいを感じました。今は「建築計画演習」で、文房具店を設計中です。設計する時は「個性」を出すことにこだわっていて、人とかぶらないオリジナルアイディアを設計できた時の喜びはひとしおです。これらの学びを通して、将来は設計やインテリアデザイナーなど何かを創り出す仕事に就きたいと思うようになりました。まずは二級建築士の資格取得をめざして、専門性を高めていきたいです。

家政学部※ 生活環境学科4年

名古屋市立緑高等学校出身

濱中 蓮さん

ビジネス・情報 Business

経経済分野(簿記、ファイナンシャル・プランニング技能士など)および情報分野(上級情報処理士、ⅠTパスポートなど)の資格取得に対応した授業により、実社会で即戦力として通用する専門知識を学びます。

衣食住を中心とした知識と合わせることで消費者目線を持ってビジネスの世界で活躍していける力が養われます。

多様な分野を学ぶなかで、

本当にやりたい道を見つけられました。

将来やりたいことが明確ではなかったため、生活について多様な知識を身につけたいと思い本学科に入学しました。パソコンは苦手でしたが、多くのパソコンに携わる授業を経て、情報で何かを創り出すことに魅力を感じるようになりました。「マルチメディア演習」で、色やデザイン、効果音にこだわった動画を制作した時は、満足する作品が完成して充足感を得られました。またゼミナールの活動で障害者支援施設とコラボし、お菓子を提供した時には、パッケージに貼るシールを制作。出来栄えを褒めていただき、改めてパソコンでデザインをつくる楽しさを実感しました。これらの経験を生かして、デザインや動画の編集など、情報を使って何かを創り出す仕事に就きたいと思いはじめました。そのためにも今は、情報の資格取得をめざして学びを強化させています。

家政学部※ 生活環境学科4年

愛知県 聖カピタニオ女子高等学校出身

渡邊 瑞希さん

衣 Fashion

服飾文化の歴史や布素材の科学的性質など、専門学校に比べ幅広くファッションについて学ぶことができます。また、規定の科目を履修することでテキスタイルアドバイザーの資格が取得できます。卒業後はアパレルや繊維関係の企画を行う総合・営業・事務職、品質管理、ファッションアドバイザーなどをめざします。

服飾の知識が増える喜び。

生涯、服を作り続けたい。

小学生のときから裁縫が得意で、母と一緒に生地屋さんに行くのが好きでした。服飾だけでなく、染色や色彩に興味があり、家庭科の教員免許も取得したいと思い、本学に入学しました。今は教職と服飾分野を中心に、社会で役に立つパソコンスキルが得られる情報分野も学んでいます。「染色加工学」の授業では、既製服がどのように染められているのか、また染料と素材の相性などの専門知識が身につきました。「被服構成実習」では、今まで独学だった作り方とは異なる、正しい服の作り方が学べました。型紙製作からデザインしたジャケットを作り上げたときの達成感は忘れられません。今はまだ教員の道か、服飾デザイナーの道か決めかねていますが、どの道に進んでも本学で得た服飾知識を生かして、見る人・着る人を楽しませるデザインの服を作り続けたいです。

家政学部※ 生活環境学科4年

愛知県立豊橋南高等学校出身

神谷 温穂さん

食 Food

調理や栄養バランスについてだけではなく、食空間の演出法やテーブルコーディネート、イベント企画などについて幅広く学びます。食の専門知識や経験をベースに、マーケティング・経営・マネジメントの知識や能力を備え、食の現場や食の経営サイドで活躍できる力を身につけます。食の本質が「おいしさ」「楽しさ」「おもてなし」であることをしっかり学び、豊かで安全かつバランスの取れた食を消費者に提案できる食の専門家をめざします。

興味ある多分野を広く履修。

恵まれた環境で勉学に専念しています。

家庭科の授業やお菓子作りが好きで、家政学を中心に学びたいと思い入学しました。さらに、家庭科教員免許も取得でき、社会で求められている情報・ビジネスのスキルが学べるところや、さまざまな資格に挑戦できるところも本学科の魅力です。大学では率先して自分の意見を言えるようになり、グループ活動での積極性が身についていることを実感しています。また「調理学実習」の授業では、世界各国の料理を実践的に習得しました。家でも家族に料理を振る舞っています。ゼミでは、実際にホテルを訪問してテーブルマナーを学ぶなど、社会人として役立つ、貴重な経験が得られています。大好きな食分野を学びながら教職にもチャレンジし、将来は高校生の頃からの夢である地元岐阜県に貢献できる公務員として活躍できるように、実用的な知識とスキルを高めていきたいです。

家政学部※ 生活環境学科4年

岐阜県 大垣日本大学高等学校出身

谷川 菜々さん

教職 Teacher

中学校・高等学校の家庭科の教員免許が取得できる教職課程があります。衣食住に加えてビジネス・情報分野で消費生活や金融教育など専門的に学べることは生活環境学科の大きな強みです。また衣や食、情報などの専門的な資格を複数取得して教育現場で生かすこともできます。教員免許を取得する学生の多くは中学校と高等学校の両方を取得しており、長きにわたって家庭科の教員養成を行ってきた本学の強みを生かし、多くの先輩たちが東海地方を中心に家庭科の教員として活躍しています。

豊富な実践授業を経験することで、

成長を実感しています。

住宅に関わる仕事と教育の世界の両方に興味があり、どちらも学べるカリキュラムに惹かれました。今は住と情報、そして家庭科教員免許取得に向けて勉強に励んでいます。授業は実践的なアクティブラーニングが多く、自ら課題を発見し解決する力が身についていると感じます。「特別支援教育論」や「教育心理学」は、経験豊富な先生方が実例を元に分かりやすく教えてくださって、とても興味深い授業でした。例えば、一見わがままだと思われがちな子どもの行動もその奥にはしっかり原因があり、それを探りながら対応に生かすことを学びました。将来は、まずは社会に出て、住宅関係で人と関わる仕事に就きたいです。その社会経験をもとにいずれは教職に就き、生徒たちに家庭科だけでなくキャリア教育も行うのが夢です。そして大学で得た素敵な仲間たちのように、関わった人にプラスの力を与えられる人間になりたいです。

家政学部※ 生活環境学科4年

愛知県立一宮南高等学校出身

三品 朋花さん

※2025年4月より、生活環境学部へ学部名称変更予定です。

構造物に使用される木や鋼材の基本的な力学特性や構造物の破壊性状を、実験を通じて把握します。

自宅を実測し、家具やカーテンなどを選定するインテリアコーディネートから、物販・飲食店舗内装まで幅広くインテリアデザインを学びます。現場で活躍する講師が実践的な指導を行います。

コンピュータプログラミング技法を習得して、職場や家庭で必要なソフトウェアを開発する技術を身につけます。大量の情報を選択・加工して表現・発信する手法を学びます。

被服の製作を通して、布地を立体的に仕上げるさまざまな手法を学びます。人の体の複雑な立体構造を把握するとともに、着装目的に合わせて製作する知識や技術を身につけます。

世界各国の料理や日本の季節に応じた料理の調理実習を行います。調理方法をはじめ旬の食材の選び方、料理の文化や風土、テーブルセッティングやマナーなども学びます。

家政学の学びから得た知識・技能を活用して、生きる力を育む家庭科教育の方法について学びます。教材研究、模擬授業やディスカッションを通して実践力を身につけます。

家政学部※ 生活環境学科 2024年3月卒業

愛知県立中村高等学校出身

伊藤 優衣香さん

※2025年4月より、生活環境学部へ学部名称変更予定です。日本の人口は減少傾向にあり、一度肥大した都市が減少していくと、空き家や空き地が無秩序に点在した状態になります。私はこの「都市のスポンジ化」の構造を活用し、空白を低密度に埋めて、豊かな暮らしの舞台にしたいと考えました。そこで名古屋の景観協定地区に指定されている円頓寺商店街の四間道にフォーカス。点在する空き地や空き家を有意義に埋めることで、歴史ある四間道を京都のような豊かで活気溢れる街にしようと研究を進めています。研究にあたり「有益な空白」の定義や、アプローチ方法の模索には苦労しました。しかし周りの柔軟なアイディアを共有したり、文献を読み込むことで、多角的な視点で探求できたと思います。さらには、街に求められるものを分析する力も習得できました。卒業後は大学院に進学しますが、都市におけるあらゆる問題をデザインで解決に導き出せるよう、学びを高めていきます。

小町谷 寿子教授

衣生活学 被服構成学

竹内 正裕教授

教育方法学

堀尾 文彦教授

栄養学・栄養生化学

間瀬 清美教授

被服整理学 被服科学

三宅 元子教授

家庭経済学 消費者教育

吉田 競人教授

建築構造

渡部 容子教授

教育原理 教育制度

坂本 麗香准教授

キャリアデザイン

間宮 貴代子准教授

調理学 調理学実習

横山 早美准教授

被服材料学 色彩学

伊藤 睦子講師

建築設計 住環境

武岡 さおり講師

情報処理 eラーニング

松村 哲志講師

建築計画 都市計画

山田 千聡助教

イギリス史 比較文化

生活環境学科 建築構造研究室が、公益社団法人名古屋青年会議所が主催する「ヒサヤパーク防災まつり」に参加しました。災害に対する知識を楽しく学ぶことにより、被害を最小限にするための防災意識を高めることを目的としたイベント活動で、民間や公的機関など18の出店がありました。ブースでは、学生が地震による高層建物や低層建物の揺れ方の違いや耐震と免震の違い、液状化の発生を視覚的に理解できるように、模型を使って説明をしました。実際に模型の揺れを見た一般の方から色々と質問があり、盛況のうちにイベントを終えました。

食の分野では、商品開発の実践力を養うために、献立作成や、料理コンテストに参加をしています。チーズを使った「チー1グランプリ」や「食物アレルギー対応食料理コンテスト」には、毎年応募をしています。学生は、テーマに沿った献立を作成し、味はもちろん、食べやすさや、彩りにも配慮した一品に仕上げています。「食物アレルギー対応食料理コンテスト」では、第6回の入賞に続き、今年度(第9回)もおやつ・デザート部門で審査員特別賞を受賞することができました。コンテストに参加することで、多くのことを学び、自信にも繋がる貴重な学びとなっています。

私たちの生活の中で「着られるけど着ない服」に着目し、それらを循環させる活動として、生活環境学科3年生有志が大学祭模擬店『Vintage Store』で服の交換会に挑戦しました。株式会社ワンピース様からの協賛に加え、学科学生へも呼びかけて100着準備し、引き取られた服は77着。学生による企画で、服を選びやすいように色分けしたり、服の「アピールポイント」と「ワケあり」の内容について、一つひとつ確認しタグをつけるなどの工夫をしました。参加学生からは、「幅広い年齢層の方に来ていただけた」「服の交換会を多くの人に知ってもらえる機会になった」など喜びの声が聞かれました。