定員80名

人々の健康の維持・増進、疾病の予防・治療に対し、食領域から寄与するために、科学的根拠に基づいた食支援の実践に必要な専門知識と技能を身に付け、社会貢献できる人材の育成を目的としています。

POINT01

POINT02

POINT03

傷病者に対して食物および栄養の摂取方法等を専門的に指導する管理栄養士。健康栄養学科で所定の専門科目を修めると、管理栄養士国家試験の受験資格が得られます。

食のスペシャリストである管理栄養士と教育の専門家である教師の資質を併せ持つ資格。学校給食を通して望ましい栄養や食事の取り方を児童・生徒に指導します。

※1 本学科において、管理栄養士国家試験受験資格取得のための科目を修得すれば、国家試験受験資格が得られます。

※2 本学科において、管理栄養士国家試験受験資格取得のための科目を修得すれば、自動的に取得できます。

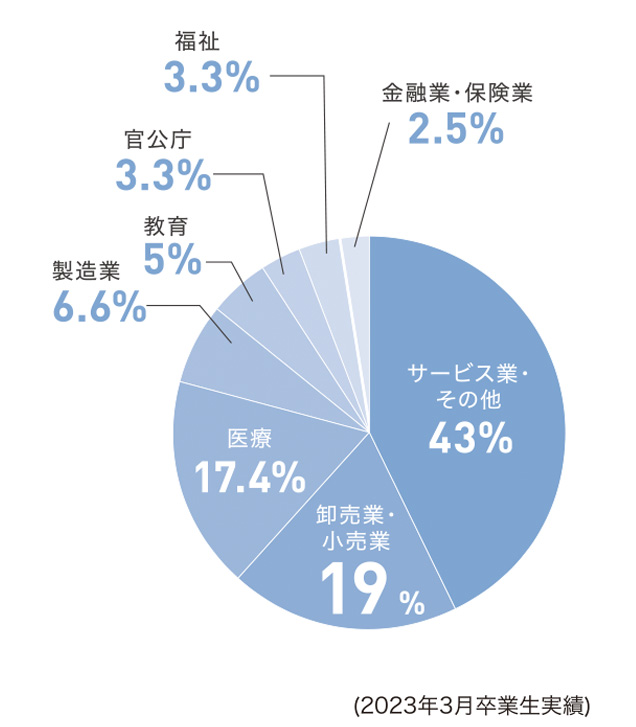

主な就職先(過去3年間/2021年~2023年卒業生) ※家政学部 食物栄養学科の実績含む

〈管理栄養士・栄養土中央病院〉

(独)岐阜県立多治見病院/(学)愛知医科大学 愛知医科大学病院/射水市民病院/公立松任石川中央病院/(学)順天堂 順天堂大学医学部附属静岡病院/(学)近畿大学 近畿大学病院/(医)恵成会 豊田えいせい病院/(医)瑞心会渡辺病院/(医)善孝会 刈谷記念病院 ほか

〈管理栄養士・栄養士(企業)〉

(株)魚国総本社/ウエルシア薬局(株)/エームサービスジャパン(株)/(株)杏林堂/(株)ココカラファイン/(株)スギ薬局/(株)スギヤマ薬品/スジャータめいらくグループ/(株)ツクイ/(株)名古屋食糧/名古屋ヤクルト販売(株)/日清医療食品(株)/日本ゼネラルフード(株)/富士産業(株)/(株)マツモトキヨシ/(株)名豊/(株)メディカルリンク/(株)ヤタロー ほか

〈学校・教育・官公庁〉

愛知県教育委員会(小学校・高校)/愛知県庁/名古屋市役所/大府市立中学校(栄養)/瀬戸市教育委員会(管理栄養士)/金沢市役所(管理栄養士)/私立 幼稚園(栄養)/富山県教育委員会(小学校)/豊川市中学校(栄養)/豊田市小学校(栄養)/名古屋特別支援学校(栄養)/三重県庁(管理栄養士) ほか

〈その他団体・共同組合・一般企業など〉

協同組合岐阜給食センター/JAあいち(知多・中央・尾東)/トヨタ生活協同組合/西三河農業協同組合/三重北農業協同組合/生活協同組合コープぎふ/飯田信用金窟/長浜信用金靡/岡崎信用金庫/キューピータマゴ(株)/敷島製パン(株)/シノプフーズ(株)/(株)清水銀行/ダイドー(株)/中部薬品(株)/中日本フード(株)/(株)名古屋観光ホテル/パナソニックコンシューマーマーケティング(株)/(株)浜乙女/(株)ポッカクリエイト/マックスバリュー東海(株) ほか

食品を正しく理解するために、食品の3つの機能である(1)食品の栄養面の働き、(2)おいしさなどの嗜好性、(3)健康を維持するための生体調節機能を学び、食品についての基礎知識を身につけます。

調理学実習では、食品の調理特性をふまえて、適切な調理方法の選択ができる知識と技術を学びます。初めに日本料理の基本と応用を学んだ後、西洋・中国料理と様式別日本料理および自主献立を実習します。

栄養教育のためのカリキュラム立案や指導案の作成、指導に必要な教材づくり、栄養教育の模擬実習を行います。栄養教育に必要となる基礎的な技術を身につけます。

食の安全性確保に必要な食品衛生検査における技術的手法を修得するために、食品衛生の指標となる細菌検査、食品添加物検査などの実験を行います。また、現場の衛生管理に役立つ簡易検査も学びます。

個人・集団を対象とした栄養状態や食生活状態を的確に評価するために行う調査について、準備、実施方法、調査結果の集計、解析方法、結果の検証まで総合的な知識・技術を身につけます。

食べる、飲み込む力が低下した方に対する食事の調整法と食介助法を学びます。嚥下機能に応じて食べ物の硬さや大きさなどを調整した嚥下食の作成を通して、施設や在宅の場で高齢者の食支援を計画・実践できる力を養います。

〈卒業論文の主なテーマ〉

〈卒業論文の主なテーマ〉

・一般家庭の汁物の実態調査

・野菜類の摂取時刻の違いによる高塩食後の尿中ナトリウム排泄への影響

西田 由香教授

同じ食事でも、「いつ・どのタイミングに食べるか」によって生体への影響が異なることがわかってきました。研究室では、高血圧予防における食塩とカリウムの関係に着目し、一般家庭の汁物の味付けや具材などの特性を調査しています。また、カリウムを多く含む野菜や果物などの摂取タイミングの違いによる尿中ナトリウム排泄への影響を調べる基礎研究を実施し、臨床現場の栄養・食事指導や地域の健康づくりへの応用をめざしています。

国内で流通しているカカオ製品のアフラトキシン汚染分析

精度の高いカビ毒分析研究で、化学分析の基礎を習得。

健康科学部 健康栄養学科 2024年3月卒業

愛知県立豊田南高等学校出身

小濱 歩美さん

食品衛生学研究室では、食品中のカビ毒汚染調査を行っています。私たちは、市販されているカカオ製品のアフラトキシン汚染調査を実施し、体内に入った量を判明させて、肝がん発生に関与しているかを調査しました。その結果、31検体中21検体にアフラトキシンが含まれていましたが、すべて食品衛生上の規定内の数値であることが確認できました。この調査を通して化学分析の基礎を学び、分析機器の使い方も身についたと思います。

仲間と確認し合いながら正しい手順で行い、溶液を細かく正確に測るなど、分析の精度を高められるよう心がけました。流通している食品には、全く汚染されていないものはありません。ただし、体内に入った量によって人体への影響は変化し、量が少なければリスクが低いということを改めて学びました。

卒業後は研究職として働きますが、さまざまな専門知識や技術をさらに身につけて、成長していきたいです。

片山 直美教授

給食経営管理学

中島 正博教授

食品衛生学

西田 由香教授

臨床栄養学

堀江 信之教授

生化学 分子生物学

宮地 栄一教授

運動生理学

山中 なつみ教授

基礎栄養学

田村 孝志准教授

給食経営管理実習

近藤 志保講師

栄養教育論

近藤 貴子講師

生化学

辻 愛講師

応用栄養学

辻 美智子講師

公衆衛生学

松尾 亜希子講師

食品学

丸谷 幸子講師

公衆栄養学 栄養疫学

山田 久美子講師

解剖生理学

伊藤 美穂子助教

臨床栄養学

管理栄養士は、医療施設、老人福祉施設、児童福祉施設、小・中学校、行政機関、企業、研究機関等で働いています。

乳幼児期から高齢期まであらゆるライフステージの人々に、適切な食事や栄養に関するアドバイスをしたり、献立を立てて食事を提供して、栄養状態の管理を行い、食と栄養の専門職として人々の健康をサポートしています。

愛知県歯科医師会が主催し、愛知県栄養士会が協賛しているコンテスト、「第13回 もっと噛んで 歯ッピーレシピコンテスト」に3年生の学生が2名入賞しました。1つ目は地産地消部門金賞「愛知の野菜!シャキシャキ大福」です。皮には愛知県産レンコン、餡には少し硬めの守口漬を使い、噛む事を意識した大福で、餡の甘さと漬物の塩味の対比効果でさらに甘く感じるように工夫しました。2つ目は高齢者向け部門銀賞「豚バラ肉の逆ロールキャベツ」です。高齢者の方でもしっかり噛んで食べられるように、たっぷりのキャベツをレンジを使ってかさを減らし柔らかくした後、豚肉で巻きました。参加した学生たちはこのコンテストを通して、研究内容を充実させるとともに貴重な経験ができました。

在宅療養する高齢者の食事、いわゆる介護食は、安全性を優先すると「美味しくない」「食べる楽しみがない」食事になりがちです。食べる機能が低下しても、「食べたい物を食べることができる」支援が管理栄養士には求められます。長年にわたり、高齢者施設で介護食「やわ楽(やわらか食)」を開発され、全国的に普及活動をされている岩本恵美先生をお招きして最新の嚥下食事情をお聞きし、美味しさと見た目にも配慮した介護食の調理法、形態調整法を実演して頂きました。超高齢社会で活躍する管理栄養士をめざす学生のスキルアップとなりました。

健康栄養学科1年生を対象に、管理栄養士をめざすモチベーション向上のため、管理栄養士として活躍する本学の卒業生を講師として招き、セミナーを毎年開催しています。今回は在宅医療、病院および食品企業で働く3名の卒業生に講演いただきました。職場での管理栄養士業務、大学4年間の学生生活や学びの重要性など、先輩の経験談を聞くことによって、本学での学びがどのように仕事に生かされているのか知ることができました。講演後には学生から多くの質問があり、先輩との活発な交流ができました。セミナーは、管理栄養士免許取得への意欲向上に繋がり、将来展望を考える良い機会となりました。

食べることや作ることが好きだからこそ、

知識が増えていくことに幸せを感じます。

健康科学部 健康栄養学科4年

静岡県立浜松湖南高等学校出身

佐原 のぞ実さん

食について広く学びたいと考え、管理栄養士合格率が高い本学に入学しました。食べることが大好きなので、調理学や調理実習に関わる授業が楽しいです。なかでも病態によって食材や調理方法が変わる病態食調理の授業は印象的で、実習でそれらの知識を実践することで学びがより豊かになっています。また臨地実習では、食べることを生きる楽しみにしている患者様が多いことを知り、口腔・嚥下機能の観点から食を支える大切さに気が付きました。さらに普段から積み重ねている栄養学に関する知識の実践の場として、学外のレシピコンテストにも積極的に参加しています。これらの食の専門知識を生かして、将来は食にかかわる情報を発信したり、病態食やアレルギー食など食の多様化を支えられる仕事に就きたいです。

多職種連携の臨床現場で、

幅広く活躍できる管理栄養士へ。

健康科学部 健康栄養学科4年

愛知県名古屋女子大学高等学校出身

沼田 麻佑さん

口から食事を摂れない患者様が、回復し食べられるようになるまで寄り添いたいと、病院の管理栄養士をめざしています。本学は国家試験合格率や就職率が高いところに惹かれて志望しました。看護学科との連携科目もあり、臨床で求められる知識がより豊かになっています。献立から考えた「給食経営管理応用実習」では、実際に病院等で使われている調理機器を使って大量調理をしました。計画どおりに進まないときも、仲間と補い合い協力することで乗り越え、さらに販売戦略まで考えられるマーケティング技術も磨くことができました。今は国家試験に向けて、苦手分野克服のために過去問をたくさん解くなどして勉強に励んでいます。クラスメイトは同じ目標を持つ最高のライバルです。これからものびのびと学べるこの環境で、切磋琢磨しながら学びを積み重ねていきます。