テーマ毎に創立当時からの貴重な資料を写真パネルと合わせてご紹介しています。皆様ぜひご来館ください。

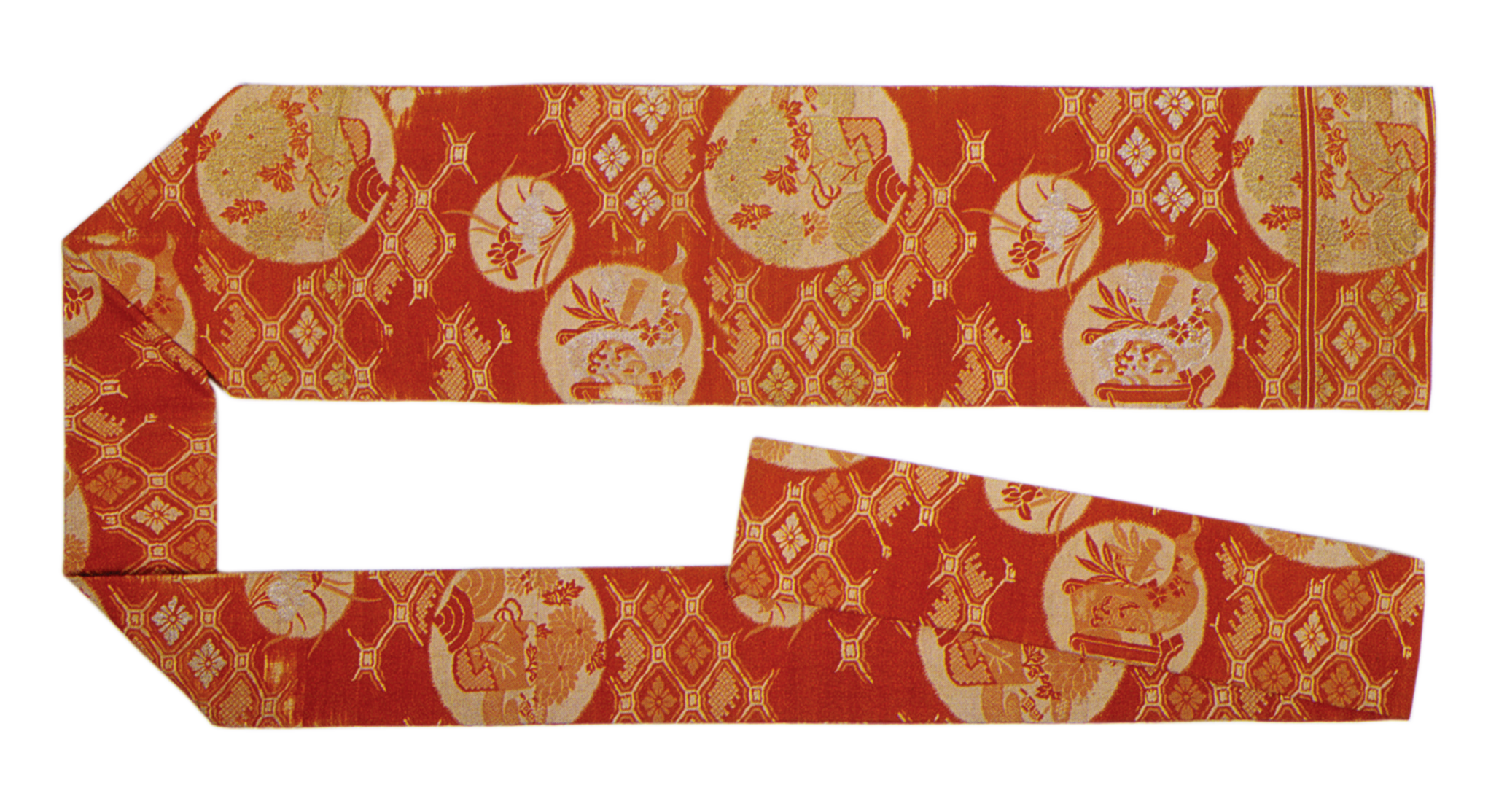

学園の歩みを名古屋帯の柄のモチーフにのせて年表で紹介しています。学園の歴史をご存知ない方にも、時代の流れとともに展示資料をご理解いただける導入展示です。

学園創立後の様子として当時使用されていた教本と作品の数々、そして春子創案・制作の名古屋帯(期間限定公開)や、十二單を展示しています。また、和が考案し、春子がデザイン・制作した名古屋で初めての洋装通学服、和が特に力を入れて指導した学校演劇やスポーツについても紹介しています。

春子・和が使用していた机や教科書、そして春子の母親が使用した江戸時代からの織機を展示しています。この織機で本学の学生による織りの実演も行います。(日時限定)

戦時中の貴重な資料や、戦後のわが国最初の女性国会議員の一人である春子の活躍、そして今日までの学園の事績を写真パネルで紹介しています。

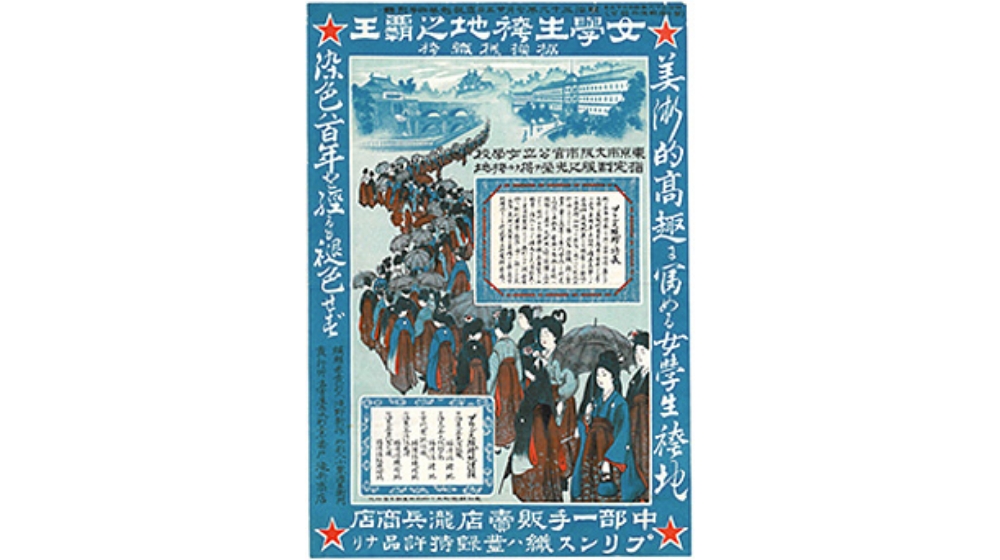

▼春子創案制作の名古屋帯

将来、子どもの教育に携わる志向をもつ児童教育学科の学生たちは、「子どもの造形活動や遊び」に関わる作品を授業において制作しています。

今回は、さまざまな素材を用いて制作した演習課題と、造形ゼミナール・美術表現研究ゼミナールにおいて、試行錯誤の上、完成させたオリジナルの作品を展示しています。

「目と耳で感じる転がる木製玩具―海を転がる二重らせんタワー―」

鈴木友唯(児童教育学科幼児保育学専攻4年)

音や見た目を工夫し子どもが主体的に遊びたいと思えるような玩具です。ボールを転がして遊ぶことができます。自然の法則に沿った、二重らせん構造に着目して製作しました。スロープの内側と外側でボールが転がる方向が逆になり、交差しながら落ちていく様子を見て楽しめるようになっています。またスロープ部分に工夫を施し、さまざまな音が出るようにしました。ボールの大きさ、速さによって音が変わるため耳で楽しむことができます。

※中部デザイン協会卒業制作奨励賞受賞

「野生のカラフル動物園」

清水香那(児童教育学科幼児保育学専攻4年)

見ているだけで楽しい気分になれる、楽しい時により楽しくなることをテーマにクレパスで描きました。動物たちは自分が見たままに描き、元気で明るいのが取り柄の自分を表現できるよう卒業論文、授業を通して学んだクレパスの特長を活かし、たくさんの色を重ねました。また、背景を赤にしたことで、動物をより際立たせた絵本の中のような不思議な感覚を味わうことができる作品にしました。

※中部デザイン協会卒業制作奨励賞受賞

生活環境学科では衣食住、環境について幅広く学び、さらにそれぞれの専門分野を掘り下げ、循環型社会に寄与できるスペシャリストを養成しています。知識と技術を習得した上で社会的な問題に自ら考え判断できる力を養い、与えられた課題に対して自らが創造し提案するための表現力を身につけています。

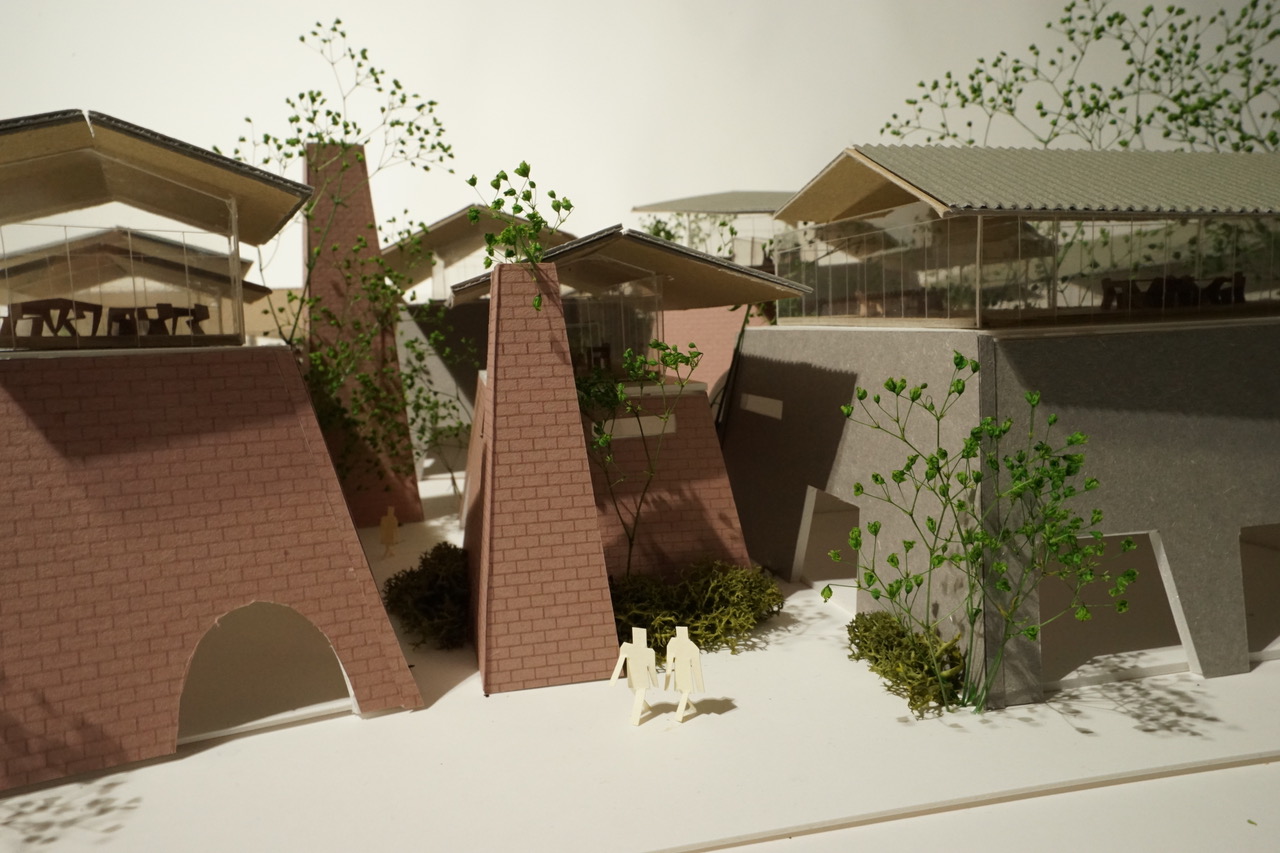

「継承と創成-やきもののまち常滑における 地域資源をつなぐ提案-」

梅本美波(生活環境学科4年)

愛知県常滑は日本六古窯の一つとしても知られ、旧市街地には伝統的な景観が広がり観光資源として活用されています。本計画は近年、再開発により空地となった常滑駅前に伝統産業を新たな形でつないでいくための事業創出の場と住民と観光客、既存住民と新住民が交流する場を常滑の伝統的な景観をつないでいく形で設計しました。丁寧なフィールドワーク調査と住民ワークショップへの参加から常滑らしい空間特性を持つ施設としてデザインしました。

※中部デザイン協会卒業制作奨励賞受賞

生活学科では生活学の幅広い分野の一部である文書デザイン、ファッションデザインなど多岐にわたる作品から、学生たちの現代的で感性豊かなライフスタイルを提案しています。保育学科では福祉マインドを持った人間性豊かな保育士・幼稚園教諭を目指し、保育現場で活用されている絵本などのオリジナル教材制作を進めています。

「コミュニティ」

小笠原さくら(生活学科2年)

花は人を表し、花をつなぐ線で服を作りたいと考えてデザインしました。異なる色、形、大きさの花は人びとの個性を表しています。花をつなぐリボンは着装した時に揺れて「人と人のつながり」を表現することを目指しました。配色やリボンの長さに配慮して、ケープとスカートを制作しました。

※中部デザイン協会卒業制作奨励賞受賞

「生への執着」

古橋咲季麗(生活学科2年)

戦地となった街の住民をイメージしデザインしました。無慈悲や悲しみをモノクロの配色で表現して、戦火や涙、笑顔のマーク、渦を巻く目のモチーフでドレスを装飾して混乱する人びとの複雑な心境を表現しました。モチーフは黒と白の配置を考えてドレスに縫い付け、右半身の装飾は新聞の裏面に織物の接着芯をつけて補強して制作しました。

※中部デザイン協会卒業制作奨励賞受賞

学生×名古屋市スポーツ市民局×社会福祉法人名古屋ライトハウス

「はじめよう 人にやさしいエシカル消費」

生活環境学科 消費者教育ゼミナール3年・4年

西脇陽奈子・吉原帆海・青山愛理・谷垣理紗・日比野友香・深川桃衣・間瀬桜和子・渡辺さくら・渡邊瑞希

SDGsの達成に役立つエシカル消費の啓発活動を企業・大学・地方公共団体と連携して進めています。人を対象としたエシカル消費のなかでも障害がある人の自立支援を目標としました。名古屋ライトハウスではパティシエとして働くことを夢見て焼き菓子「ブール・ド・ネージュ」を作っていますが、商品のパッケージの見直しや販売ルートを開拓し、商品には夢を応援するメッセージを書いたチラシを添え、エシカル消費の理解と支援を求めました。

学生×JIA建築家大会東海in常滑 実行委員会×常滑市

「つなぐを創出するまちづくり連携」

生活環境学科 建築設計・まちづくりゼミナール3年・4年

梅本美波・石川瑠華・木全美月・後藤優花・笹田奈摘・佐治明花梨・杉浦葉月・小島菜々華・西村音葉・服部安里・濱口凛

JIA建築家大会東海in常滑において「まちづくりワークショップ「まち歩き 常滑の「たから」(地域の資源)と「あら」(地域の課題)を考え、提案しよう」に学生11名が運営協力として携わりました。住民・市民・行政と全国から集まったまちづくりの専門家である建築家をつなぐ役割として活躍。「やきもの工場の空き家をカフェで活用する案」「常滑焼きを塀など街の要素に活用する案」という意見など、若い力と協働する目線を生かして住民・市民・専門家とともに常滑の資源を発見し、分析と提案を行いました。

(※1)2024年4月より文学部は児童教育学部へ名称変更

(※2)2025年4月より家政学部は生活環境学部へ名称変更(構想中)

(※3)2025年4月より短期大学部は学生募集を停止します

※出品者の学年・制作年は、令和5(2023)年度です。

上記作品は、越原記念館企画展「学生作品選抜展2024」(2024.3/9~8/11)にて展示していますので、ご来館をお待ちしております。

※「学生作品選抜展2024」出展作品から5作品は中部デザイン協会「WEB 卒業制作奨励選抜展」奨励賞を受賞しました。同協会のWebサイトにて1年間で公開中です。

https://www.cda.ne.jp/corner130/nagoyazyosi.html

開催期間:令和6年(2024)9月20日(金)~令和7年(2025)2月13日(木)

美濃国越原(おっぱら)村は飛騨川の支流白川の上流筋の山村です。現在は岐阜県加茂郡東白川村越原の地名です。江戸時代、苗木(なえぎ)藩の領地であった越原村は、農業・林業を主体に、米以外にも大豆・えごま・茶などを栽培し、紙・糸・炭が生産されていました。江戸時代260年世襲で越原村の庄屋を務めた、越原学園創立者 越原春子の生家越原(こしはら)家に残された膨大な庄屋文書の一端ををご覧いただきます。

令和7年(2025)は、学園創立110年を迎えます。この節目の年4月より、

名古屋女子大学は大学名を「名古屋葵(あおい)大学」へ変更し、共学化となります。(構想中)本展では越原春子の生誕地越原を、

令和7年の秋季企画展では、常設展に加え、学園の歴史資料をさらに充実させご紹介します。

企画展「故きを温ね「食と健康」を科学する」は令和6(2024)年2月15日(木)に終了いたしました。

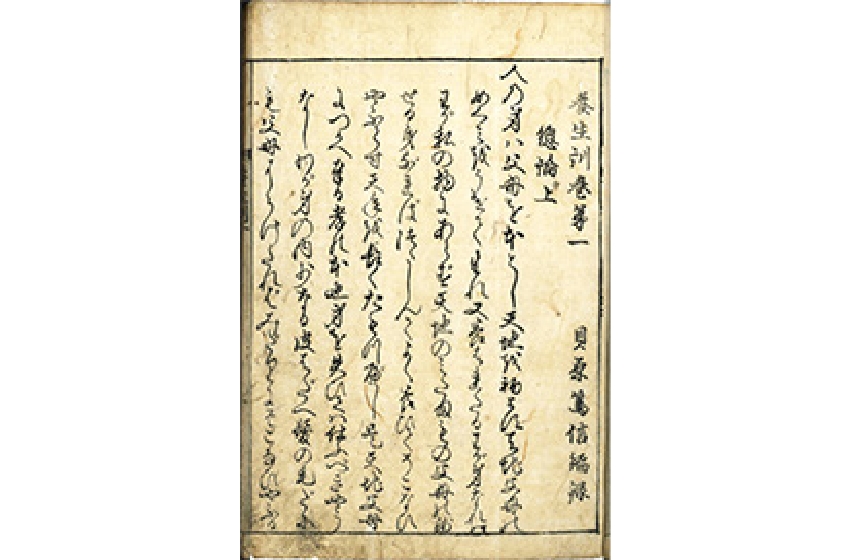

『養生訓』(巻頭)

『養生訓』(巻頭)養生とは生命を養い、健康の増進をこころがけ、長生を図ることを意味します。江戸時代、人びとは中国の伝統医学の思想である陰陽五行説による身体観で人体のしくみを理解していました。陰と陽の二気と、木・火・土・金・水の五行が、心身全体の生理機能の五臓六腑、感情などに影響し循環するという考えです。正徳3年(1713)、江戸の代表的な養生書である『養生訓』が刊行されました。儒学者である貝原益軒が84歳(翌年没)の時に著し、精神・肉体の健康を保つため、日常心得ておくべき養生法を平易な和文で具体的に説いたものです。この本で「元気は生命の本」「飲食は生命の養」とし、健康な身体と精神の調和をいかに図るか、また医食同源の考えを背景に、病と食材・食べ合わせをはじめ食養生の実践など生活規範を記しています。「食養によって百病を治す」、誰もが知る腹八分目の教え「珍美の食に対すとも八九分にてやむべし」、酒も花もほどほどがよいという戒め「酒は微酔(びすい) 花は半開」など、飲食に関連する記述は476項目のうち半数近くにおよび、益軒の養生に対する「食」の役割について、その効用と重要性がうかがえます。医学が進歩した現代において、なお人びとを魅了し続ける『養生訓』には健康長寿を願う養生法にとどまらない、健全な生き方を学ぶ心得と知恵が息づいています。(越原記念館学芸員 鈴木孝子)

名古屋衛生博覧会絵葉書「正門」

名古屋衛生博覧会絵葉書「正門」今回紹介する資料は、大正15年(1926)10月1日から31日まで、名古屋市中区南鍛冶屋町の市立第一高等女学校跡を主会場として開催された名古屋衛生博覧会の絵葉書です。衛生展覧会・博覧会とは、明治から昭和初期にかけて各地で開催された衛生思想の展示です。身体展示等で医学界や赤十字社も関わった反面、性や出産のテーマでは物見的要素もありました。大正5年のコレラ流行を機に、さらに関心が高まり、大正8年に京都で全国衛生博覧会が開催され、名古屋に繋がっていきます。柴田善三郎愛知県知事を総裁、田阪千助名古屋市長を会長として組織された名古屋市総連連合衛生会によって催されました。18の部門(婦人、育児、学校、体育、飲食、治療看護など)で展示出品数は9千点余に及びました。飲食部門ではビタミン解説、牛乳の衛生的注意など、疾病予防部門ではコレラ患者模型、赤痢ワクチンなどの他に、特別にトラホーム、結核、らい病(ハンセン病)、口腔衛生のコーナーが設置されました。また、結核予防室・相談所、花柳病予防室などの相談・検査室も設けられていました。なお、余興として、市内五連妓組合が名古屋踊りを披露しました。期間中約60万人が訪れ、人々の衛生や伝染病に関する理解が広まっていきました。そして、昭和7年(1932)10月1日から11月10日まで、東区東新町の東新尋常小学校を主会場として、再び名古屋衛生博覧会が、総裁遠藤柳作愛知県知事、会長大岩勇夫名古屋市長のもとで開催されました。この展覧会の特徴は体育部門の充実で、水泳の前畑秀子、陸上競技の渡辺すみ子など女子競技で活躍したオリンピック資料などが展示されたことです。

(名古屋女子大学短期大学部教授 遠山佳治)

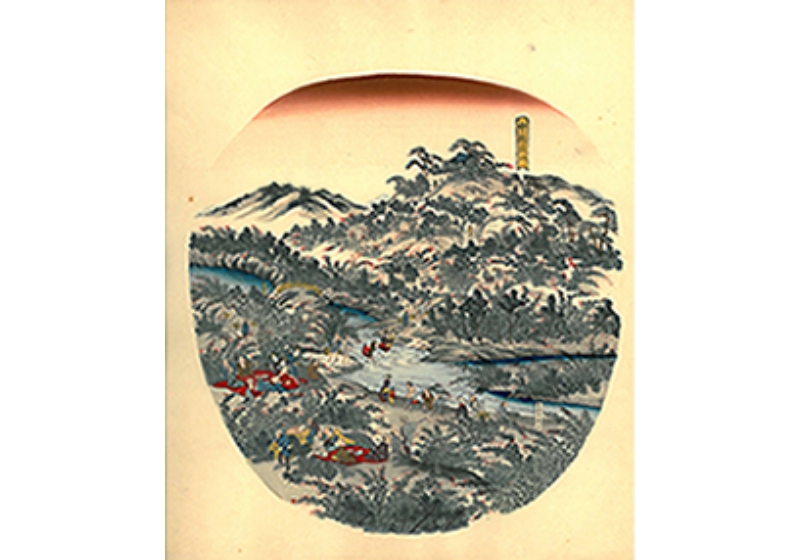

「名古屋名所団扇絵 中根萩山」昭和9年

「尾張国知多郡大野の浜の海水浴場の図」

昭和7年、名古屋高等女学校生の渡辺すみ子がロスアンゼルスオリンピックの陸上競技400mリレーメンバーとなり、4位入賞をとげて脚光を浴びました。この頃スポーツを通じて女子の体力を鍛え、さらに共同一致の美風と徳義を重んじる心を養うことに注目した創立者越原和は、日比野式走法で、のちに「マラソン王」と称さる日比野寛と交流があり、生徒に対する熱心な指導を行っていたのです。愛知一中の校長を長年務めた日比野は、『身神保健訓』(大正6年4/20刊)において剛健な身体と精神を養い修めるための74訓を掲げ、「病めるものは医者に往け 弱きものは歩け 健康なるものは走れ 強壮なるものは競走せよ」の教えを説いています。本書刊行の日には第13回衆議院議員総選挙が行われ、立候補していた日比野は当選しました。この1週間後の27日には3日間をかけて京都三条大橋から東京上野不忍池の約500km 23区間を走る日本最初の駅伝「東海道駅伝徒歩競走」が開催されました。選手は東京高師や一高などから選抜され、日本人として初めてオリンピックに出場したマラソン選手でこの時25歳の金栗四三をアンカーとする関東組、愛知一中を中心に編成され、国会議員である50歳の日比野をアンカーとする関西組とで競われ、結果は1時間24分の差をつけ関東組が勝ちました。名古屋市瑞穂公園陸上競技場傍に、昭和41年、日比野の銅像が建立されました。(現在、2026年開催のアジア競技大会メイン会場となる同競技場は建替え工事中のため銅像は非公開)

中日新聞社主催の「中日マラソン」(第1回は昭和28年)では第9回から57回までその偉業を称え「日比野賞中日マラソン」と名が刻まれました。(越原記念館学芸員 鈴木孝子)

『身神保健訓』大正6年(1917)

日比野寛銅像

本学園が東区葵町から瑞穂区(当時は南区)に移転した昭和10年代の写真を中心に、山崎川周辺の今昔をご紹介します。

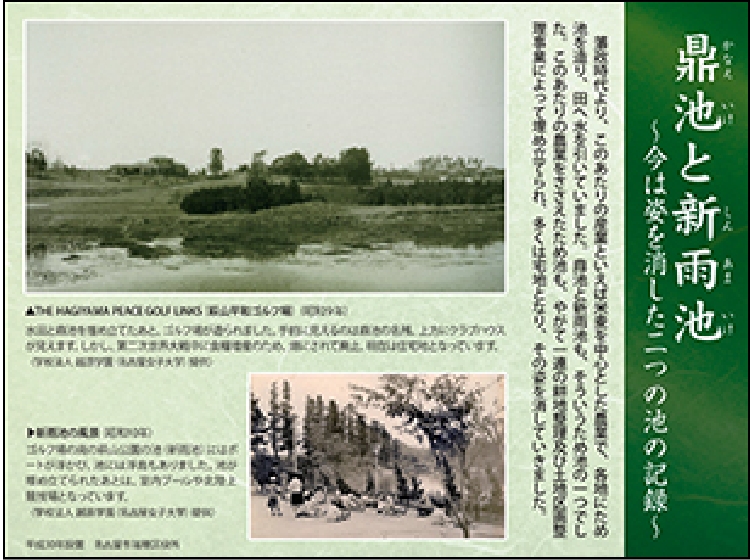

名古屋市は昔の街並みなどの写真を掲載する銘板を市内各所に設置し、地域の歴史や文化に触れ、魅力を発信しています。瑞穂区内の銘板「鼎池と新雨池~今は姿を消した二つの池の記録~」(平成30年2月16日設置)には本学園が協力しています。銘板「鼎池と新雨池」には、鼎池と水田を埋め立ててゴルフ場が造られた写真(昭和9年)、今は北陸上競技場・プールなどになっている萩山公園(新雨池)(昭和10年)の写真を提供しています。ぜひ現地で往時の写真と現在の風景をご覧ください。

| 設置場所 | 瑞穂公園 松並木散策路内(北陸上競技場北) 瑞穂区萩山町3-69 |

|---|

| 日時 | 令和6年10月5日(土)13:30-14:30 先着20人 集合時間/13:20 集合場所/越原記念館1階ロビー |

|---|

今回「企画展」では江戸時代260年、越原村の庄屋役を世襲で務めた越原家の文書から村のなりわい、村人の結婚、家族の姿など見どころを、「常設展」では江戸時代から越原家に伝わる機織機で織りの実演など資料解説とともに、記念館の魅力をたっぷりご案内します。

※当日の本講座の実施有無につきましては、当館HP・電話等でご確認ください。

| 日時 | 令和6年3月9日(土)・7月13日(土)・8月10日(土)・10月5日(土) 各日13:00-15:00に数回実演 |

|---|---|

| 場所 | 越原記念館 第1展覧室 |

学園創立者越原春子の実家である庄屋越原家に江戸時代から伝わる織機で、本学学生による織りの実演を行います。

越原家に伝わる機織り関係の道具の展示とともに、織機を使って織った木綿地などをご紹介します。

※当日の機織り実演の実施有無につきましては、当館HP・代表電話等でご確認ください。

| 書籍名 | 著者名 | 発行年月日 | 掲載された資料 |

|---|---|---|---|

| 『「セーラー服の誕生」女子校制服の近代史』 | 刑部芳則 | 令和3年12月1日発行 | 「越原和・春子と名古屋女学校の改良服」について当時の通学服写真とともに紹介している。 |

| 『女学生たちのプレーボール 戦前期わが国女子野球少史』 | 竹内通夫 | 令和3年2月20日発行 | 「越原和の女子スポーツ論とキッツンボール」の章において、大正期の東海女学生キッツンボール大会での名古屋高等女学校の活躍、越原記念館で展示の優勝旗やバットの写真が掲載された。 |

| 『改訂版 花咲くベースボール 女子硬式野球物語』 | 飯沼素子 | 令和元年7月20日発行 | 女子野球の歴史において名古屋女学校の取り組みが年表に紹介された。 |

| 『愛知県史 通史編5 近世2』 | 愛知県 | 平成31年3月31日発行 | 本学園資料名古屋水谷清次郎家文書から葭(よし)町火消道具の覚が掲載された。 |

| 『平成29年度 文部科学白書』『平成29年度 文部科学白書(概要)』 | 文部科学省 | 平成30年7月発行 | 文部科学省における明治150年関連施策として、越原記念館の企画展「時を奏でる雑誌たち」の取り組みが紹介された。 |

| 『国立公文書館ニュース vol.13』 | 国立公文書館 | 平成30年3月5日発行 | 文部科学省における明治150年関連施策として、越原記念館展示の取り組みが紹介された。 |

| 『明治150年東区ゆかりの偉人・賢人・有名人』 | 東区文化のみちガイドボランティア | 平成30年11月発行 | 徳川慶勝、豊田佐吉ら東区の偉人・賢人67名、うち女性5名中の一人として越原春子先生を紹介。東区内の小中高校生徒に配布された。 |

| 『瑞穂区の近代-語り継ぎたい四つの街の物語-』 | 瑞穂区役所 | 平成30年2月発行 | 写真展「山崎川周辺いまむかし」掲出の石川大橋(昭和9年)の写真を掲載。 |

| 『あいちの偉人⑤ 12の話 サバイバル・オブ・ザ・ラッキエスト』 | 愛知県教育振興会 | 平成29年6月25日発行 | 愛知県にゆかりのある人物の業績を紹介する小中学生向け書籍のシリーズで、坪内逍遥、成瀬正成らと共に、越原春子先生含む12人が掲載され、越原記念館も紹介された。 |

| 『愛知県史 通史編7 近代2』 | 愛知県 | 平成29年3月31日発行 | 写真と図版を多用し県民に親しまれる方針のもと編集された近代資料編である。キッツンボール優勝旗、和装・洋装(夏冬)の通学服など4点が掲載。 |

| 『愛知県史 資料編23 近世9 維新』 | 愛知県 | 平成28年3月31日 | 近世から近代への移行期である慶応4年から明治4年までの尾張・三河に関する資料を中心とした資料編である。本文中本学園所蔵資料の愛知郡押切文書から、ウィーン万国博覧会への出品要請や七宝業開業時の結社入社の愛知県布達など、5点が掲載された。 |

| 『大垣市史 資料編 近世2』収書文書目録 | 大垣市教育委員会 | 平成28年2月29日 | 『大垣市史 資料編 近世2』編纂の過程で収集した文書の目録化冊子。「学校法人越原学園(名古屋女子大学)所蔵文書」として、安八郡関係の宗門改帳2点を含む25点が採録。 |

| 『名古屋の昭和』 | 樹林舎 | 平成27年7月31日 | 学園資料2点(萩山公園写生会・尾崎行雄氏来校)が掲載された。 |

| 『堀川 歴史と文化の探索』 | 伊藤正博・沢井鈴一 | 平成26年6月1日 | 納屋橋架橋100年に伴い、堀川文化探索隊編集により、用水・舟運・産業・娯楽・災害など堀川の多彩な面と歴史を紹介。表紙装丁部分に本学園所蔵資料1点が掲載。 |

| 『愛知県史 資料編15 近世Ⅰ 名古屋・熱田』 | 愛知県 | 平成26年3月31日 | 愛知県史の近世部会が担当し、名古屋市域を対象に地域・経済・交通・文化などの構成で関係する資料を紹介した資料編である。現名古屋市域の町方や地方(村方・在方)資料を中心に収録され、本文中本学園所蔵資料9点が掲載された。 |

| 『愛知県史研究 第18号』 | 愛知県 | 平成26年3月3日 | 青木美智男「見立番付研究からみた形物香合番付」講演抄録に、芝居番付「嵐璃寛当狂言尽」が写真で掲載された。 |

| 『名古屋教育史Ⅱ 教育の拡充と変容<大正後期~戦時期>』 | 名古屋市教育委員会 | 平成26年3月3日 | 「第2章「大名古屋市」の教育」にて、私立高等女学校の増設部分に、名古屋女学校開校および葵町校舎の写真が掲載。 |

| 『愛知県史 資料編31 近代8 流通・金融・交通』 | 愛知県 | 平成25年3月31日 | 愛知県史の近代(明治初期から第二次世界大戦終結まで)の産業・経済部会が担当し、流通・金融・交通の3編構成で関係する資料を紹介した資料編です。下記に紹介する本学園所蔵資料5点が口絵カラーで掲載されています。

|

| 『大垣市史 通史編 近現代』 | 大垣市 | 平成25年3月31日 | 「第1章 明治前半期の町政」にて、寺子屋の説明部分に、越原村(現在の東白川村越原)越原家の「寺子屋掟(慶応4年)」が写真で掲載。 |

| 『愛知県史 資料編18 近世4 西三河』 | 愛知県 | 平成24年3月31日 | 口絵で芝居番付資料の写真が掲載。 |

| 『愛知県史 資料編35 近代12 文化』 | 愛知県 | 平成24年3月31日 | 「第5章 スポーツ」にて、「越原和校長の女子野球奨励」(1919(大正8)年6月1日、『野球界』第9巻第8号)が、学校教育の中で女子のスポーツ活動が展開していく資料として掲載。 |

| 『近代歌舞伎年表 名古屋篇 第七巻 明治四十余年~明治四十五年(大正元年)』 | 平成25年3月31日 |

|

|

| 『新修 名古屋市史 資料編近代1』 | 名古屋市 | 平成19年3月31日 | 尾張藩分限帳2点を紹介。 |

| 『岐阜県教育史 別編1』 | 岐阜県教育委員会 | 平成17年12月26日 | 「寺子屋」説明部分に、越原村(現在の東白川村越原)越原家の「寺子屋掟(慶応4年)」が写真と史料翻刻が掲載。 |

| 『新編 安城市史6 資料編近世』 | 安城市 | 平成17年9月30日 | 所蔵の高棚村石川家文書より、宗門人別改帳(1837年)、小作米書上(1839年)、小麦ほか商品値段書上(1842年)の3点が掲載。 |

| 『街道の日本史29 名古屋・岐阜と中山道』 | 吉川弘文館 | 平成16年4月20日 | 名古屋若宮芝居の歌舞伎口上書の写真が掲載。 |

| 『番付で読む江戸時代』 | 柏書房 | 平成15年9月15日 | 「嵐璃寛大当狂言尽」の写真が掲載。 |

【1】

【2】

【3】

【4】

| 展覧会名 | 展示場所 | 展示時期 | 展示及び活用された資料 |

|---|---|---|---|

| 「はいからモダン袴スタイル展」 | 竹久夢二美術館 | 令和2年1月7日~3月29日 | 女学生袴地の引札(広告)・越原和指導のインドアベースボール風景をパネルで展示。 |

| 東区文化のみちガイドボランティアの会主催「明治150年東区ゆかりの偉人・賢人」 | 旧豊田佐助邸洋館1階大応接室 | 平成30年11月3日~10日 | 偉人・賢人の一人として「越原春子先生」を紹介。 |

| 名古屋市設置の銘板「鼎池と新雨池~今は姿を消した二つの池の記録~」 | 瑞穂公園 松並木散策路内(北陸上競技場北)瑞穂区萩山町3-69 | 平成30年2月16日 | 「THE HAGIYAMA PEACE GOLF LINKS」「萩山公園の池(新雨池)」 2点。 |

| 名古屋三越栄店主催「きものファッション魅力の再発見「名古屋帯の世界」」 | 名古屋三越栄店呉服 | 平成27年4月8日~21日 | 「名古屋帯の創案者」「越原春子先生」パネル2点を展示。 |

| 堀川文化探索隊主催「『堀川 歴史と文化の探索』刊行記念原画・写真展」 | 堀川ギャラリー(国登録有形文化財旧加藤商会ビル地下1階) | 平成26年12月9日~平成27年1月4日 | 『愛知県土木工事写真帖』「納屋橋」1点 |

| 「『愛知県史』特別展示」 | 愛知県公文書館 | 平成26年6月2日~9月10日 | 『愛知県史 資料編15 近世Ⅰ 名古屋・熱田』収録の本学園資料9点のうち、名古屋水谷清次郎家文書「名古屋葭(よし)町の年中行事」1点がパネル展示。 |

| 堀川文化探索隊・堀川文化を伝える会主催「納屋橋100年と堀川」 | 名古屋都市センター11階まちづくり広場 | 平成25年10月22日~11月4日 | 『愛知県土木工事写真帖』「堀川」 1点 |

| 「武豊線と大府・共和駅」 | 大府市歴史民俗博物館 | 平成25年10月1日~11月17日 | 「愛知県知多郡全図(1885年)」 1点 ※ 翌1886(明治19)年に開通予定の武豊線が記載されている貴重な地図 |

| 「食の歴史 伝統野菜」 | 大府市歴史民俗博物館 | 平成25年7月20日~9月16日 | 『尾張名所図会 巻之二』 「青物市」 画像資料1点 |

| 「食の歴史 大根」 | 大府市歴史民俗博物館 | 平成24年11月24日~平成25年1月13日 | 『尾張名所図会 巻之五』『日本山海名物図会 二』、食関連画像3点 |

| 「食の歴史 とうふ」 | 大府市歴史民俗博物館 | 平成23年10月1日~11月27日 | 『豆腐百珍』『豆腐百珍続篇』、『豆腐百珍』料理名一覧パネル1点、再現どうふ写真パネル3点 |

| 「人、和して楽しむ~岐阜の文楽~」 | 岐阜県博物館 | 平成21年9月15日~11月15日 | 浄瑠璃役割番付5点(岐阜ゆかりの人形遣い掲載資料)。 |

| 「五代目 坂東蓑助展」 | 知立市歴史民俗資料館 | 平成16年2月1日~2月29日 | 芝居番付資料10点(五代目坂東蓑助東関連資料)。 |

| 「番付いろいろ」 | 東美濃ふれあいセンター | 平成13年2月3日~3月4日 | 芝居番付資料1点(中津川旭座関係資料)。 |